胃がん検診を受けるとき、バリウム検査(X線検査)と胃カメラ(内視鏡検査)のどちらを受けるべきか迷っている方も多いでしょう。

本記事では、バリウム検査と胃カメラのメリット・デメリットを紹介し、検査の流れや注意点を詳しく解説します。

はじめて胃がん検診を受ける方はもちろん、自身に合う検査を探している方もぜひ参考にしてください。

\ 注目のがんリスク検査マイクロCTC検査 /

胃がん検診で実施される検査方法

胃がん検診では、次の検査を実施します。

- バリウム検査(X線検査)

- 胃カメラ(内視鏡検査)

ともに、胃がんにおける死亡率の減少が科学的に証明されており、国は該当者に2年に1回どちらかを選択して受診するよう推奨しています。

はじめに、それぞれの検査内容を詳しく解説します。

バリウム検査(X線検査)

バリウム検査(X線検査)は「上部消化管X線検査」または「上部消化管造影検査」が正式名称です。

胃を膨らませる発泡剤と、胃の粘膜を観察しやすくするバリウム(造影剤)を飲み、多角的にX線を照射して撮影します。

胃の形・大きさを正確に抽出できるため、がんをはじめ、胃潰瘍・十二指腸、胃炎、ポリープなどの発見が可能です。

検査台のうえで、仰向け・うつ伏せ・左右などに体を動かす必要があるものの、痛みや苦痛はほぼありません。

バリウム検査を受ける際は、一般的に前日の20時以降は絶食です。検査後は下剤を服用してバリウムを体外に排出します。

万が一、疑わしい病変が発見された場合は、胃カメラ(内視鏡検査)を受けることになります。

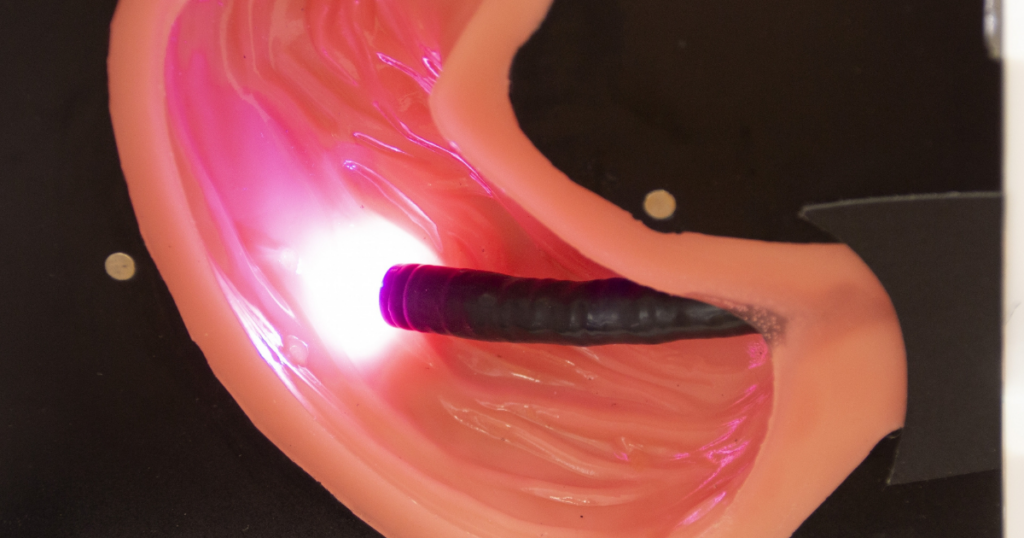

胃カメラ(内視鏡検査)

胃カメラ(内視鏡検査)とは、口または鼻から小型カメラを内蔵したスコープを挿入し、胃のなかを直接調べる検査で、正式名称は「上部消化管内視鏡検査」です。

胃の粘膜の凹凸や色調変化を直接観察できることから、約80%の胃がん死亡率減少効果が認められています。※1

疑わしい病変には、その場で組織を採取して生検をおこない、確定診断につなげることが可能です。

検査は絶食でおこない、苦痛や嘔吐反射の軽減を図るために鎮静剤を用いる場合もあります。

鎮静剤を使用した場合、1~2時間程度の安静が必要で、自動車・自転車などの運転は終日不可です。

胃がん検診はバリウム検査と胃カメラのどちらがよい?

ここからは、バリウム検査(X線検査)と胃カメラ(内視鏡検査)それぞれのメリット・デメリットを紹介します。

どちらを受けようか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

バリウム検査のメリット・デメリット

バリウム検査(X線検査)のメリットは、次のとおりです。

- 胃全体の形を抽出できる

- 費用が比較的安い

- 検査時間が短い

バリウム検査は、胃全体の把握に適しており、胃の変形・拡張・狭窄などの異常を検出しやすく、胃が全周性に収縮する悪性度の高いスキルス胃がんの発見につながります。

また、内視鏡やCT・MRIなどの高価な検査機器は使用せず、比較的安価なレントゲン装置で検査が可能であり、所要時間は5~10分程度です。

次に、バリウム検査のデメリットを紹介します。

- 小さな病変が見つかりにくい

- 確定診断ができない

- 下剤を飲む必要がある

- 被ばくのリスクがある

バリウム検査は、モノクロの濃淡画像で結果を判断するため、小さな病変の微細な色の変化は把握しづらいです。

バリウム検査のみでは確定診断ができません。異常が見つかった際はあらためて胃カメラ(内視鏡検査)を受ける必要があります。

バリウムは腸内に残って固まると腸閉塞を起こす可能性があることから、検査後は下剤を服用します。そのほか、医療被ばくがある点もバリウム検査のデメリットと考えておきましょう。

胃カメラのメリット・デメリット

胃カメラ(内視鏡検査)には、次のメリットがあります。

- 小さい病変も発見しやすい

- 粘膜の凹凸・形状・色が確認できる

- 同時に生検ができる

胃カメラでは、粘膜の凹凸・形状・色などを詳細に観察でき、早期の胃がんや食道がんなどの小さな病変の発見できます。

同時に生検をして確定診断につなげられる点も胃カメラの大きなメリットです。

胃カメラのデメリットは、下記のとおりです。

- 薬剤のアレルギー反応が生じる可能性がある

- 苦痛や嘔吐反射が伴う

- 出血や穿孔のリスクがある

胃カメラは、一般的に喉や鼻に局所麻酔をおこないますが、蕁麻疹、呼吸困難などのアレルギー症状が現れる可能性があります。

カメラを挿入する際に生じる苦痛や嘔吐反射は、身体的・精神的な負担が大きいです。不安が強い方には、眠ったような状態で受けられる鎮静剤を用いた検査がおすすめです。

そのほか、ごくまれに出血や穿孔などが起こることがあります。

胃バリウム検査は何歳から受けるべき?

バリウム検査(X線検査)は、何らかの症状がある場合、医師の判断により年齢を問わず受けることが可能です。

一方、健康診断や検診などの健康管理を目的としたバリウム検査の推奨年齢は、40歳以上です。

次章では、バリウム検査の適切なタイミング・頻度や、バリウム検査ができない方について解説します。

適切なタイミング・頻度

バリウム検査(X線検査)の適切なタイミング・頻度は40歳以上で1~2年に1回です。

50歳以上の方は、2年に1回、無料または少ない自己負担でバリウム検査、もしくは胃カメラのいずれかが受けられます。

しかし、バリウム検査と胃カメラを毎年交互に受けることは、推奨されていません。バリウム検査を選択した場合は、2年に1回の頻度で受診しましょう。

バリウム検査ができない方

次に該当する方は、バリウム検査(X線検査)が実施できない可能性があります。

- バリウム製剤にアレルギーがある方

- 妊娠または妊娠の可能性がある方

- 透析治療を受けている方

- 腸閉塞・腸捻転を患っている方

- 消化器系の病気を治療中の方

過去にバリウムによるアレルギー症状が出た場合は、検査が受けられない可能性があります。また、胎児への影響を考慮し、妊娠中は基本的にバリウム検査を避けるべきです。

透析中や腸閉塞・腸捻転の方は、バリウムの排出困難が予想されるため、医師に相談しましょう。

また、現在消化器系の病気を治療している、または経過観察中の方は、症状が悪化する恐れがあるので慎重に検討します。

そのほか、検査技師の指示通り動けない場合、検査中の事故につながる恐れがあることから他の検査を検討する必要があります。

胃がん検診のバリウム検査の流れと注意点

ここで、胃がん検診におけるバリウム検査(X線検査)の流れ・注意点を紹介します。

はじめてバリウム検査を受ける方や、前回の受診から時間が経過している方は、ぜひ参考にしてください。

バリウム検査の流れ

受付を済ませたら、金属製のもの(腕時計、アクセサリーなど)を外して検査着に着替えます。

発泡剤とバリウムを服用後、げっぷを我慢して検査台に上がり、放射線技師の指示に従って体の向きを変えます。検査の所要時間は、5~10分程度です。

検査が終了したら処方された下剤を飲み、バリウムを体外に排出させます。

前日・当日・検査後の注意点

バリウム検査(X線検査)の注意点を、時系列で紹介します。

前日の夕食は消化のよいものを20時までに済ませましょう。

当日は絶食です。検査の2時間前までは、コップ1杯(200ml程度)の水・白湯のみが飲めます。胃に刺激を与えないためにも喫煙は控えましょう。

服用中の薬がある場合は事前に主治医に確認し、必要に応じて休薬します。

検査後は、できる限り早くバリウムを排出する必要があり、多めの水ですばやく下剤を飲みましょう。8時間経っても白い便(バリウム便)が出ないときは、追加の下剤を飲みます。

胃バリウム検査が不安な方にマイクロCTC検査がおすすめ

マイクロCTC検査は、事前の準備や服薬が一切不要のがんリスク検査です。

胃がんをはじめ、全身のがんリスクが早期に判明するため、バリウム検査(X線検査)が不安な方や検査が受けられない方におすすめです。

ここからは、マイクロCTC検査を詳しく紹介します。

検査は1回5分の採血のみ

マイクロCTC検査は1回5分の採血のみで、検査着に着替えたり、身支度を整えたりせずに受けられるため、受付を含めても15~30分程度で終了します。

スピーディー&手軽に自身のがんリスクを知りたい方におすすめです。

また、予約から結果確認までWebで一貫しておこなえる点も、マイクロCTC検査の魅力の一つです。受付時間を気にせず、24時間365日都合のよいときに手続きがおこなえます。

まずは、公式サイトで受診したいクリニック・日時を選び、個人情報と問診票を入力して予約を確定させましょう。

検査当日は10分前に来院し、医療機関の指示に従って検査(採血)を受けます。事前決済をおこなっている場合は、受付・精算に立ち寄らずに帰宅できます。

検査結果が確定したら、登録しているメールアドレスに通知が届きます。マイページにログインして結果を確認しましょう。

高精度で全身のがんリスクを判定

マイクロCTC検査では、米国の「MDアンダーソンがんセンター」が開発したCSV抗体を用いた独自の検出手法を導入しています。

血中のがん細胞を特異度94.45%の高精度で検出し、全身のがんリスクを判定しています。偽陽性のリスクがほぼないことから、安心して検査が受けられるでしょう。※2

また、マイクロCTC検査は、増殖を開始した時点の微小ながん細胞もいち早く見つけるため、バリウム検査(X線検査)が不得意とする1cm未満のがんの早期発見につながります。

そのほか、国内に民間初の自社検査センターを設立し、迅速な検査体制を整えて高品質・高精度を維持している点も、マイクロCTC検査の強みです。

料金・クリニック概要

マイクロCTC検査の料金・クリニック概要は、下記のとおりです。

- 料金:1回198,000円(税込)※3

- 受診場所:全国の提携クリニック

- 予約方法:公式サイト(新規登録が必要)

- 検査結果:1週間前後で確定。マイページで確認が可能

- アフターフォロー:医師による無料相談

日本全国の176院ものクリニックがマイクロCTC検査を導入していることから、自宅や職場の周辺はもちろん、出張先・転勤先でも同様の高精度・高品質な検査が受けられます。※4

また、マイクロCTC検査にはアフターフォローに注力しており、がん細胞が検出された方は医師による無料相談が受けられます。

無料相談の概要は、次のとおりです。

- 相談方法:面談(対面)(遠方の方はオンライン面談に対応)

- 受付時間:9~12時・13~18時の間で最大30分

- 担当医師:マイクロCTC検査センター長および代々木ウィルクリニックの太田医師

- 主な内容:検査結果の説明、受診すべき検査・専門医・医療機関などの紹介

万が一のときは医師に相談できるため、検査に対する不安が軽減するでしょう。

胃がん検診やバリウム検査に関するよくある質問

最後に、胃がん検診やバリウム検査(X線検査)に関するよくある質問を紹介します。

- バリウム検査の意味

- げっぷを我慢するコツ

- バリウムが排出されない場合の対処法

同じ疑問を抱いている方は、ぜひ参考にしてください。

バリウム検査は意味ない?

バリウム検査(X線検査)は、胃カメラ(内視鏡検査)と比べて精度が低く、単体では確定診断ができないことから、「意味がない」と考えられがちです。

しかし、バリウム検査には40~50%の胃がん死亡率減少効果があり、胃カメラで捉えることが難しい広範囲に散らばる未分化型胃がんやスキルス胃がんの発見に有用です。※5

げっぷを我慢するコツは?

げっぷを我慢するコツを紹介します。

- 顎を引いて唾を飲み込む

- 下を向いて食道を閉じる

- 深呼吸してリラックスする

また、口を閉じて鼻呼吸を心がけることも効果的です。バリウム検査中、げっぷが我慢できない場合は医師に相談しましょう。

下剤を飲んでもバリウムが排出されない場合は?

体内に残って固まったバリウムは、便秘や腸の機能低下の原因になり、腸閉塞を引き起こす可能性があります。

こまめに多くの水分を摂り、6~8時間後に追加で下剤を服用します。

下剤の効果がなく、2~3日経過しても排便がない場合は、医療機関の受診が必要です。また、激しい腹痛や膨満感がある際は、すみやかに医師に相談しましょう。

まとめ

本記事では、胃がん検診で実施されるバリウム検査(X線検査)と胃カメラ(内視鏡検査)の内容や、それぞれのメリット・デメリットを中心に解説しました。

バリウム検査は、胃カメラより安い費用で胃全体の異常を調べることが可能です。一方、単体では確定診断につながらず、下剤の服用や被ばくのリスクが伴います。

バリウム検査が不安な方には、マイクロCTC検査がおすすめです。

マイクロCTC検査は、1回5分の採血のみで胃がんを含む全身のがんリスクが判明する画期的な検査です。食事制限や事前準備が不要で、痛みや苦痛はほぼありません。

スピーディーかつ手軽に検査が受けられるため定期的に活用しやすく、がんの早期発見・早期治療につながります。

関連記事

〈参考サイト〉

※1、※5:胃がん検診文献レビュー委員会|胃がん検診エビデンスレポート2014年度版

※2、※3、※4:マイクロCTC検査 | 血中のがん細胞を捕捉するがんリスク検査