胃カメラの生検を受けた際、不安・恐怖を抱く方もいるでしょう。

消化器症状がある、胃カメラで異常が見つかった場合には、がんの可能性も加味して、一般的に生検がおこなわれます。

しかし、生検は必ずしもがんを発見する確率が高いわけではなく、がん以外のさまざまな病気の発見や治療の効果を確認するためにも実施される検査です。

本記事では、胃カメラの生検で発見できる病気から、生検で悪性が判明する確率まで詳しく解説します。

生検を検討中の方をはじめ、生検の検査結果が不安な方は、ぜひ参考にしてください。

\ 注目のがんリスク検査マイクロCTC検査 /

胃カメラ(内視鏡検査)で発見できる病気

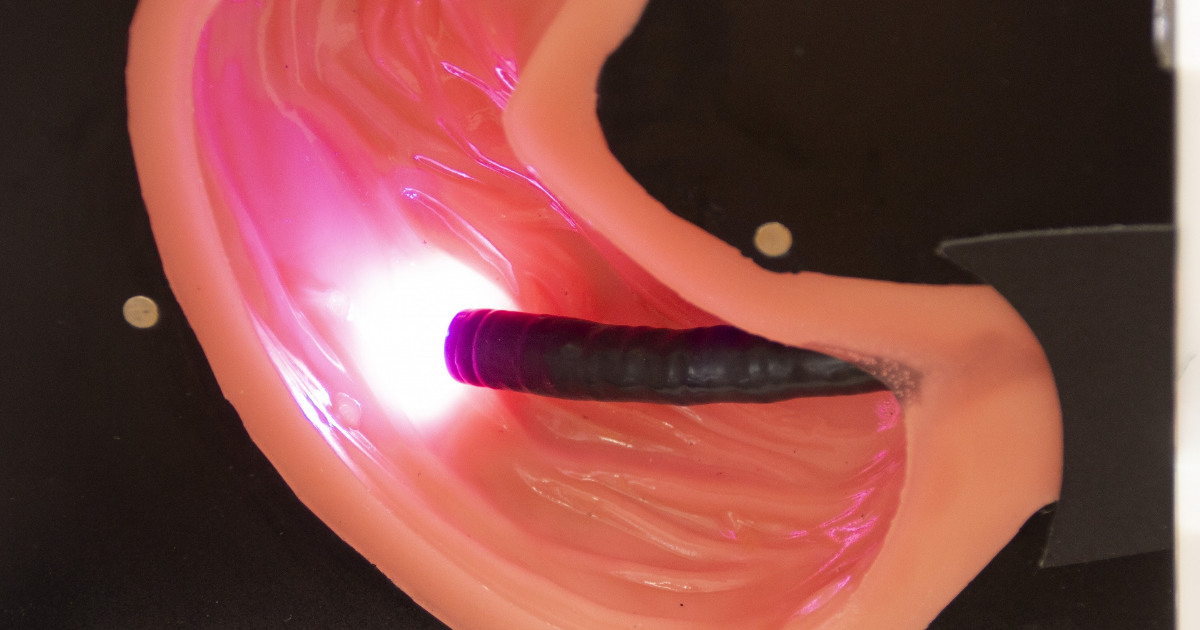

胃カメラ(内視鏡検査)とは、口または鼻からスコープを挿入して、上部消化器官を観察する検査です。

喉から胃、食道、十二指腸までの内部を直接調べられることから、さまざまな病気の発見に役立ちます。

次章では、胃カメラで見つかる病気を紹介します。

胃

胃カメラ(内視鏡検査)で見つかるおもな胃の病気は、下記のとおりです。

- 胃がん

- 胃ポリープ

- 胃炎・胃潰瘍

- ピロリ菌感染症

- 胃アニサキス症

胃カメラにて早期の胃がんを発見できる確率は、初回で88.6%、継続受診で95.4%と非常に高いです。そのため、国は胃がん検診に胃カメラ検査の導入を推奨しています。※1

胃ポリープとは、胃の粘膜表面が盛り上がりコブのように見える病変で、一般的に、自覚症状がありません。胃カメラで発見し、必要に応じてそのまま切除します。

また、胃カメラでは、胃や胃の粘膜の炎症・潰瘍などが確認できるため、胃炎・胃潰瘍の発見も可能です。

そのほか、胃がんの多くの原因であるピロリ菌感染症や、魚介類に寄生する寄生虫による胃アニサキス症などの発見にもつながります。

食道

胃カメラ(内視鏡検査)では、次の食道の病気を見つけることが可能です。

- 食道がん

- 逆流性食道炎

- 食道静脈瘤

- 食道裂孔ヘルニア

- バレット食道

胃カメラは、食道の粘膜の異常や微細な変化を確認できることから、自覚症状に乏しい初期の食道がんの発見に最適です。

また、胸やけや、口・喉の奥が酸っぱく感じる呑酸など、逆流性食道炎が疑われる症状がある場合、胃カメラにて食道の炎症の程度を調べて重症度を分類し、治療法を決定します。

食道静脈瘤は、食道の粘膜の下にある静脈が拡張・蛇行し、コブのようになる病気です。基本的に無症状であるため、胃カメラで発見されるケースが少なくありません。

そのほか、胃の一部が胸側に飛び出し、内容物が食道に逆流する食道裂孔ヘルニアや、食道の粘膜の細胞が、胃の粘膜の細胞に置き換わるバレット食道の発見にも、胃カメラが有用です。

十二指腸

胃カメラ(内視鏡検査)は、下記の十二指腸の診断に用いられます。

- 十二指腸がん

- 十二指腸炎

- 十二指腸潰瘍

- 十二指腸ブルンネル腺腫

十二指腸がんは、発症頻度が極めて低い希少がんの一つですが、胃カメラで発見されるケースが多いです。

吐き気・嘔吐、胸やけ、食欲不振、みぞおちや背中の痛みなどの症状が現れた際は、十二指腸の粘膜がただれて傷ついた状態である十二指腸炎が疑われます。

胃カメラで十二指腸の内部を観察し、軽度・重度を判断します。

また、胃カメラは十二指腸の粘膜を徹底的に観察するため、十二指腸潰瘍の発見にも有用です。

空腹時や夜間にみぞおちが痛む場合は、十二指腸潰瘍の可能性が高いため、早めに医療機関を受診しましょう。

そのほか、ブルンネル腺と呼ばれる十二指腸に存在する外分泌腺が過剰に増殖する十二指腸ブルンネル腺腫も胃カメラで発見されるケースが多いです。

喉

胃カメラ(内視鏡検査)は、咽頭・喉頭・声帯も観察できるため、各部位のがんやポリープの発見にもつながります。

喉の病気は、風邪やインフルエンザなどの症状と似ている場合が多く、見過ごしてしまいがちです。

そのため、がんやポリープの早期発見には、胃カメラが欠かせません。

胃カメラで「念のために生検する」とは?

胃カメラを実施する際に、医師から生検を提案されるケースも少なくありません。

見た目では詳細がわからない病変を確定診断につなげるために、生検をおこないます。

次章では、生検の概要を詳しく解説します。

生検の意味

生検とは、生体検査の略で、針や内視鏡などを用い、病変の組織の一部を採取して詳しく調べる検査です。

採取した組織は、病理専門医が顕微鏡で丁寧に分析して、病変を評価します。

一般的に、局部麻酔を使用するため、痛みはほぼありません。多くの場合、手術をはじめ、内視鏡検査、超音波検査、X線検査などと同時におこないます。

生検する目的

生検は、次の目的でおこなわれます。

- 良性・悪性の区別をつける

- 似たような症状のなかから病気を絞り込む

- 病変の種類・広がりを確認する

- 治療の効果を判定する

見た目のみでは良性・悪性の判断が難しい病変に対して、生検で鑑別します。

がんが疑われるときに実施するケースが多いですが、良性の場合でも治療方針を決定するために生検をおこなう場合もあります。

また、似ている症状・特徴の病気がある際、画像検査のみでは診断が困難です。生検で複数の病気のなかから一つに絞り、確定診断につなげます。

そのほか、適切な治療をおこなうために、病変の種類や広がりを把握したり、治療の効果の有無を判定したりと、幅広い目的で生検が実施されます。

胃カメラの生検で悪性の確率は?

胃カメラの生検は、良性・悪性の判断のみならず、さまざまな目的でおこなわれます。

そのため、生検をおこなうからといって必ずしも悪性(がん)であるわけではありません。

次章では、胃カメラの生検で悪性と診断される確率を紹介します。

確率が高いわけではない

胃カメラの生検でがんが発見される確率は、下記のとおりです。

| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |

|---|---|---|---|---|

| 胃カメラ実施数 | 562 | 958 | 1,056 | 1,438 |

| 生検数 | 60 | 97 | 81 | 66 |

| 生検所見率(%) | 10.7 | 15.5 | 13.6 | 36.4 |

| がん発見率(%) | 0.53 | 0.73 | 0.47 | 0.70 |

胃カメラ実施数の約0.4~1割の症例で生検がおこなわれ、何らかの病変が確認された生検所見率は10.7~36.4%でした。

そのうち、がんが発見された割合は0.5%前後と、決して高い数値ではありません。

胃カメラの生検でがんが見つからなかった場合、がんに対する不安を軽減できます。安心して暮らすために、医師から生検を提案された際は前向きに検討しましょう。

施設によって異なる

胃カメラの生検によるがんの発見率は、施設の生検率によって異なります。

| 生検率 | 胃カメラ実施数 | 生検数 | がん発見数 | がん発見率 |

|---|---|---|---|---|

| 5%未満 | 3,993 | 98 | 9 | 0.23 |

| 5~10%未満 | 4,404 | 310 | 16 | 0.36 |

| 10~15%未満 | 3,610 | 427 | 21 | 0.58 |

| 15~20%未満 | 3,084 | 587 | 10 | 0.32 |

| 20%以上 | 2,189 | 587 | 13 | 0.59 |

生検数が低い医療機関では、がんの発見率が低い傾向にあります。がんの見逃しを避けるためにも、積極的に生検を実施する医療機関を受診するとよいでしょう。

しかし、検査の時間や費用の負担が増えるため、不必要な生検は避けることも重要です。

胃カメラで生検するメリット・デメリット

胃カメラの生検には、がんの早期発見をはじめ、診断の確定や治療方針の決定など、さまざまなメリットがあります。

しかし、出血・感染の穿孔リスクや、追加費用の発生などのデメリットもあります。

胃カメラの生検は、メリット・デメリットを十分に理解したうえで検討しましょう。

メリット

胃カメラの生検のメリットは、次のとおりです。

- がんや病気の確定診断ができる

- 不安が解消される

- 治療の効果がわかる

- 将来のリスク低減につながる

多くの場合、確定診断が出ない限り、治療は受けられません。胃カメラの生検は、がんをはじめとする病気の確定診断が可能であるため、適切な治療を受けるうえで非常に重要です。

また、がんや健康に対する不安の解消や、治療の効果の確認ができます。

そのほか、将来、がん化する恐れがあるポリープや、胃がんの原因であるピロリ菌感染症を早期に発見・治療してがんのリスクを下げることも、胃カメラの生検のメリットです。

胃カメラの生検は、消化器官の症状がある方はもちろん、とくに体の異変がなくとも医師から提案された方は受診を検討しましょう。

デメリット

胃カメラの生検には、下記のデメリットがあります。

- 食事制限がある

- 検査の時間がかかる

- 追加費用が発生する

- 穿孔のリスクが生じる

胃カメラの生検は、鼻または口から内視鏡を挿入するため、絶食して検査をおこないます。

検査後は1~2時間で食事が可能ですが、胃に負担がかかる油分が多い食事や刺激の強い食べ物は控えることが大切です。

一般的に、胃カメラの所要時間は10分程度ですが、生検を受ける場合は、30分~1時間程度かかります。さらに、鎮静剤を使用した際は、鎮静剤による効果がある程度落ち着くまで帰宅できません。

また、生検する部位により入院が必要なケースもあります。

そして、生検の費用は別途発生します。生検の種類や部位により異なりますが、胃カメラの費用とは別に、5,000~12,000円ほど追加されます。※2

生検は粘膜の一部を採取するため、出血や感染など穿孔のリスクがあることも事前に理解したうえで、検討しましょう。

マイクロCTC検査は採血のみでがんリスクを診断

マイクロCTC検査は、全身のがんリスクの診断につながる血液検査です。

血中に漏れ出したがん細胞そのものをキャッチして個数を明示するため、がんのリスク・進行度・治療効果などが把握できます。

ここからは、マイクロCTC検査の仕組みや特徴、検査の流れ・料金などを詳しく紹介します。

マイクロCTC検査の仕組み

がん細胞は、増殖の過程で血中に漏れ出すことがわかっています。

マイクロCTC検査は、世界有数のがん研究治療施設が開発したCSV抗体を用い、独自の検査手法にて血中のがん細胞を直接捉えます。

そのため、特異度94.45%と非常に高い精度でがん細胞の検出が可能です。※3

また、採取した血液検体をスムーズかつ正確に分析するために、国内に自社検査センターを設けている点も、マイクロCTC検査の強みです。

正確性に優れた高品質のがんリスク検査を定期的に受診し、がんの早期発見・早期治療を目指しましょう。

検査は1回5分の採血のみ

マイクロCTC検査は1回5分の採血のみで、食事制限や検査薬の投与は不要です。そのため、仕事が忙しい方でも通勤・休憩などの時間を利用して検査が受けられるでしょう。

また、全身のがんリスクがわかることもマイクロCTC検査のメリットの一つです。

従来の検査では、がんが疑われる部位のみを調べるため、後々思ってもみなかった場所にがんが見つかるケースも少なくありません。

マイクロCTC検査は、血中を循環するがん細胞そのものを捉えるため、全身のがんリスクが明確になります。

検査の流れ・料金

マイクロCTC検査は、全国の提携クリニックで受診が可能です。検査の予約から結果の確認までWebで完結します。

次の手順で、マイクロCTC検査を受診しましょう。

- 予約

- 検査(採血)

- 検査結果の確認

まず、マイクロCTC検査の公式サイトからクリニックと受診日を選び、検査予約をおこない、問診票を記入します。

検査当日は10分ほど前に来院し、予約名を伝えて身分証明書を提示します。受付終了後は医療機関の指示に従い、検査(採血)を受けましょう。

検査結果の確定は、2週間前後です。登録先のメールアドレスに通知が届いたら、マイページにログインし、結果を確認します。

陽性判定の方は、医師による無料相談が受けられます。

無料相談は電話、またはオンライン面談が可能です。検査結果の詳細をはじめ、受けるべき精密検査や専門医・医療機関の紹介などにも対応しています。

マイクロCTC検査は、1回198,000円(税込)です。※4

関連記事

胃カメラの生検に関するよくある質問

最後に、胃カメラの生検に関するよくある質問を紹介します。

同じ疑問を抱いている方は、ぜひ参考にしてください。

どのようなときに生検がおこなわれる?

生検は、肉眼や画像検査のみでは判断できない病変に対しておこなわれます。

原因不明の症状や病名がつかないときは、強い不安を感じる方が少なくありません。

診断を確定して適切な治療につなげるためにも、生検で病変の正体をはっきりさせることが重要です。

また、生検は、治療の効果や経過を確認する際にも役立ちます。

結果はいつわかる?

生検の結果は、医療機関や生検の種類・部位により異なりますが、およそ1~2週間程度です。

多くの場合、再度医療機関を受診し、医師による結果説明を受けます。ほかの精密検査の受診や治療方針を提案される場合があります。

疑問点・不明点があるときは、理解できるまで質問し、納得したうえで次のステップに進みましょう。

結果待ちで怖い!どうすればよい?

生検の結果を待っているときは、ネガティブな情報のみが目につく、病気が明らかになることが怖いなど、悪い方向に考えがちです。

過度な不安・恐怖は、ストレス、不眠、食欲不振などを引き起こし、体にさまざまな悪い影響を与えます。

できる限り普段と同じ生活を送りながら、気分転換になる趣味や休息、運動などに意識を向けるように心がけましょう。

まとめ

本記事では、胃カメラ(内視鏡検査)で発見できる病気をはじめ、生検の目的・メリット・デメリットなどを解説しました。

胃カメラは、口または鼻からスコープを挿入し、喉から食道、胃、十二指腸までの粘膜の状態を観察できます。

しかし、良性・悪性の判断や病気の確定診断には、病変の組織を採取して顕微鏡で詳しく調べる生検が必要です。

生検にて病気が明らかになることが怖い方もいるでしょう。しかし、生検にはがんに対する不安の解消や、将来のリスク低減につながる治療の選択ができるメリットもあります。

医師から生検を提案された際は、前向きに検討しましょう。

また、正確性に優れたがんリスク検査を受けたい場合には、マイクロCTC検査がおすすめです。

マイクロCTC検査は、1回5分の短時間で全身のがんリスクが把握でき、検査の予約から結果確認までWebで完結するため、仕事や家事などに忙しい方でも受診しやすいでしょう。

万が一、がん細胞が検出されても医師による無料相談が受けられるため、安心です。

定期的にマイクロCTC検査を活用して、がんに対する過度な恐怖を解消しましょう。

〈参考サイト〉

※1:国立がん研究センター|有効性評価に基づく胃がん検診ガイドライン(2014年度版)

※2:いとう医院|胃内視鏡検査にかかる費用

※3、※4:マイクロCTC検査 | 血中のがん細胞を捕捉するがんリスク検査